Сорт: Груша, Башкирская осенняя

О чем статья:

Описание характеристик

Башкирская летняя

Башкирская осенняя

- плод

- дерево

Достижение гениев науки позволило садоводам выращивать южные фрукты по всей стране, не опасаясь неблагоприятных сюрпризов природы и затрачивать гораздо меньше сил и времени для получения обильных урожаев.

Основные характеристики

Болезни

Ржавчина, Мучнистая роса, Пятнистость

Форма кроны

Пирамидальная

Цвет плодов (группа)

Зеленый

Отношение к теплу

Жароустойчивое

Период созревания плодов

Август

|

Сентябрь

Уход

Чтобы груша была плодовита, белят ствол: это помогает защитить растение от вредителей. В зимний период деревья утепляют, для чего используют рубероид. Существует норма полива — 2 ведра воды на год жизни груши. При этом используют дождевание.

Деревья обрезают весной и после посадки саженца.

В год обрезку проводят дважды, удаляя плохие ветки, кроне придают красивую форму и одновременно с этим избавляются от вредителей. Первую обрезку проводят в 2-летнем возрасте.

https://www.youtube.com/embed/kBL5XmAWS-UСорта груш Pearпоздние сорта грушПоздние сорта груши Патен (Глубокская, Талгарская красавица, Белорусская поздняя)

Размножение груши

Грушу размножают семенным методом, черенкованием, отводками и прививкой. Семенное размножение больше используется селекционерами для выведения новых сортов. В народе самым простым способом считается размножение отводками, причем отводки начинают плодоносить гораздо раньше саженцев.

Вирусные болезни

Вирусные заболевания груш — пожелтение жилок груши, кольцевая мозаика, каменистость плода, как правило, имеют низкую вредоносность и не представляют серьезной угрозы. Наблюдение за ними ограничивается отсутствием средств защиты растений.

Пожелтение жилок

Виновником пожелтения жилок листьев грушевого дерева является пептический вирус яблони (ASPV). Первые симптомы проявляются на листьях в середине мая – светло-желтые пятна вдоль жилок листа. В конце лета на листьях чувствительных сортов наблюдаются красно-коричневые пятна.

Вирус распространяется с инфицированным материалом из питомников – привоями или подвоями.

Фото. Пожелтение жилок листьев груши, вызванное ASPV

Кольцевая мозаика

Симптомы болезни кольцевая мозаика проявляются на листьях в виде светло-зеленых, затем желто-зеленых неправильных колец. Деформации листьев и коричнево-ржавые кольца на плодах груши видны у восприимчивых сортов. Плоды груши пораженной мозаичностью меньше окрашены. Вирус ACLSV подавляет рост деревьев, снижает их устойчивость к замерзанию в зимние месяцы, снижает урожайность.

Каменистость плода

В зависимости от сорта признаки болезни вызываемой вирусом каменистости груши проявляются в разное время вегетации:

- Самые ранние симптомы можно наблюдать примерно через 2-3 недели после цветения деревьев – ткань молодых плодов разрушается, кожура и мякоть становятся темно-зелеными.

- Затем по мере дальнейшего роста плод деформируется, в мякоти появляются твердые скопления каменных клеток и пробковой ткани. Такие груши нельзя продавать и есть.

Деревья, зараженные вирусом, более подвержены замерзанию зимой. Возбудитель передается вместе с больным питомниковым материалом – черенками, подвоями. Симптомы каменистости груши часто можно спутать с признаками дефицита бора.

Фитоплазмоз

Груши болеют фитоплазмозом, гораздо более опасным для грушевых садов.

Виновник – фитоплазма груши Candidatus Phytoplasma pyri – опасный патоген, который из-за своей вредоносности классифицируется как карантинный организм.

Заболевание встречается в большинстве европейских стран и представляет собой серьезную проблему, особенно в регионах с сухим теплым климатом.

Фитоплазмы размножаются преимущественно в проводящих сосудах больных растений, что вызывает нарушение проводимости воды и питательных веществ. В случае недостаточной влажности почвы и продолжительной жары, пораженные фитоплазмой груши могут увядать, погибать. Происходит медленное или быстрое увядание деревьев. Медленная форма болезни более легкая и проявляется в торможении роста деревьев, плохом росте однолетних побегов, снижении урожайности плодов. Листья у зараженных деревьев мелкие, со слегка загнутыми краями, светло-зеленые (фото1), но в конце лета или в начале осени становятся красными (фото 2).

Фото. Симптомы, вызванные фитоплазмой

Для легкого течения болезни характерно прогрессирующее ослабление деревьев, их плохой рост и снижение урожайности. Часто на зараженных деревьях появляются ветви с зелеными листьями и ветки с уже обесцвеченными листьями.

Больные груши могут вегетировать много лет, иногда кажется, что деревья восстанавливаются.

Более опасной формой заболевания является быстрое, в течение нескольких недель или даже дней, отмирание деревьев (см. фото), которое обычно происходит в условиях продолжительной жары и засухи и часто предшествует более легкой форме заболевания.

Сорт груши Башкирская осенняя. Описание, фото, отзывы

Формирование сортимента груши в Башкирии

Груша в Башкирии, культура почти экзотичная, она значительно меньше распространена, чем яблоня, так как вкусных сортов, способных расти в наших климатических условиях, до недавнего времени было совсем мало.

Традиционно считалось, что северная граница распространения груши, как культуры, проходит по линии Н.Новгород – Казань – Уфа – Оренбург, т.е Башкирия находилась в некой пограничной зоне её выращивания, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Так старые народные сорта, способные расти в регионах западнее Башкирии, в наших климатических условиях являются недостаточно выносливыми и вымерзают в первую же суровую зиму. Попытки выращивать культуру груши в стланцевой форме(чтоб деревья зимовали под снегом) не имели большого успеха. Да и список старых зимостойких сортов был весьма скуден: Бергамот волжский, Бессемянка и Тонковетка.

Еще в конце Х IX века основным направлением в получении зимостойких сортов в Средней полосе России, становится использование в селекции дикой уссурийской груши (Pyrus ussurieis) , как наиболее зимостойкого вида.

Но все оказалось не так просто, так в 1903 г. И. В. Мичурин путем скрещивания уссурийской груши с французским сортом Бере Рояль зимний, получает сорт Бере зимняя Мичурина , а чуть позже путем скрещивания дикой уссурийской груши с Бере Слуцкой – Бере Октября. Но, эти сорта, а так же полученный Мичуриным ещё в 1889 г. – Бере козловская, относящийся к производной груши обыкновенной(Pýrus commúnis), не получили широкого распространения в Башкирии, из-за их недостаточной зимостойкости .

Пожалуй, первыми по настоящему зимостойкими, стали сорта А.М.Лукашова – Тёма, Поля, Ольга, выведенные в 1909 году в Хабаровске, путем опыления прибалтийского сорта Финляндская желтая пыльцой уссурийской груши Чуть позже Лукашовым были выведены сорта Внучка, Лида, Пальмира. Все эти сорта известные в культуре, как «лукашовки». К середине прошлого века, Тёма и Поля становятся основными (районироваными) сортами груши в Башкирии. Но «лукашовки» обладая высокой зимостойкостью, имеют лишь посредственный, вяжущий, терпковатый вкус. И используются в основном, как технические сорта. Можно сказать, что особой популярностью в условиях Башкирии они не пользовались. Более того, создали у садоводов некое негативное представление о «северной» груше, как о чем то терпком и не вкусном.

В 50-60-х годах прошлого века селекционерами отдела садоводства БНИИСХ Р.И. Болотиной, Г.А. и Мансуровым были выведены два местных сорта: Башкирская летняя(1-3-14) и Башкирская осенняя(1-3-15) , получившие широкое распространение, в.ч. за пределами региона. Оба сорта были получены путем скрещивания сортов Поля (Лукашова) и старого сорта Бергамот летний. Что ж, по вкусу эти сорта несколько превзошли «лукашовки», не на много уступая последним в зимостойкости. Но в целом вкус этих сортов весьма посредственный и разве, что Башкирская летняя представляла для садоводов определенную ценность.

В конце концов в последнее время эти сорта были исключены из сортимента питомников, как бесперспективные.

Попытки вывести «северную» грушу в середине прошлого века были и в соседних с нами областях. Так в г. Челябинск из Мичуринска селекционером П.А. Жаворонковым(автором известного сорта яблок Уральское наливное) был завезен сеянец из гибридного фонда П.Н. Яковлева под названием Северянка №103, который был получен, как предполагается полученный путем скрещивания (Уссурийская груша х Бере Лигеля ) х Любимица Клаппа. В дальнейшем сорт, получивший название Северянка , становится достаточно распространенным сортом на Урале, в т.ч. в Башкирии. Сорт несколько превзошел по вкусу сорта до этого распространенные на южном Урале.

Стоит, однако, заметить, что процесс селекции с использованием уссурийской груши оказался достаточно сложным, так как в результате селекции зачастую в производных уссурийской груши доминировали признаки мелкоплодия и плохого вкуса. Поэтому, к 70-м годам уральскими селекционерами было выведены лишь небольшое количество сортов. В Челябинске: Яркая и Повислая, а в Свердловске: Исетская, Бета, Гамма и Дельта.

Все эти сорта проходили испытания в Башкирии, но особого распространения так и не получили. Так же некоторое хождение в садах, с благоп

риятным микроклиматом, имел сорт выведенный ещё в 1936 году В. А. Ефимовым – Нарядная Ефимова. Но, широкого распространения из-за средней зимостойкости сорт в Башкирии так не получил.

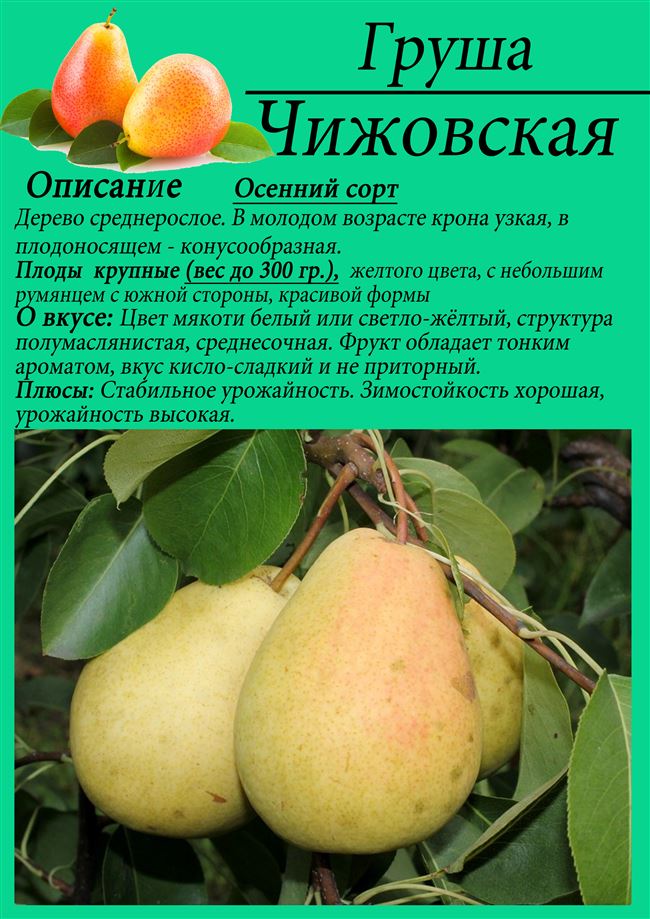

В 80-х годах прошлого века в Башкирии появляются два выдающихся сорта Лада и Чижовская полученные еще в 50-х годах прошлого века Т. Чижовом и С. П. Потаповым в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Они были получены в результате скрещивания сорта Лукашова Ольга и старого бельгийского сорта – Лесная красавица . По своим показателям Чижовская и Лада оказались сортами по соотношению параметров зимостойкости и вкуса, лучшими на сегодняшний день, для условий средней полосы. Превзойдя упомянутую Северянку.

Как по зимостойкости так и по вкусу они превзошли Северянку. По зимостойкости они превзошли Северянку. Но при этом данные сорта в условиях Башкирии благополучно растут только в садах с благоприятным микроклиматом.

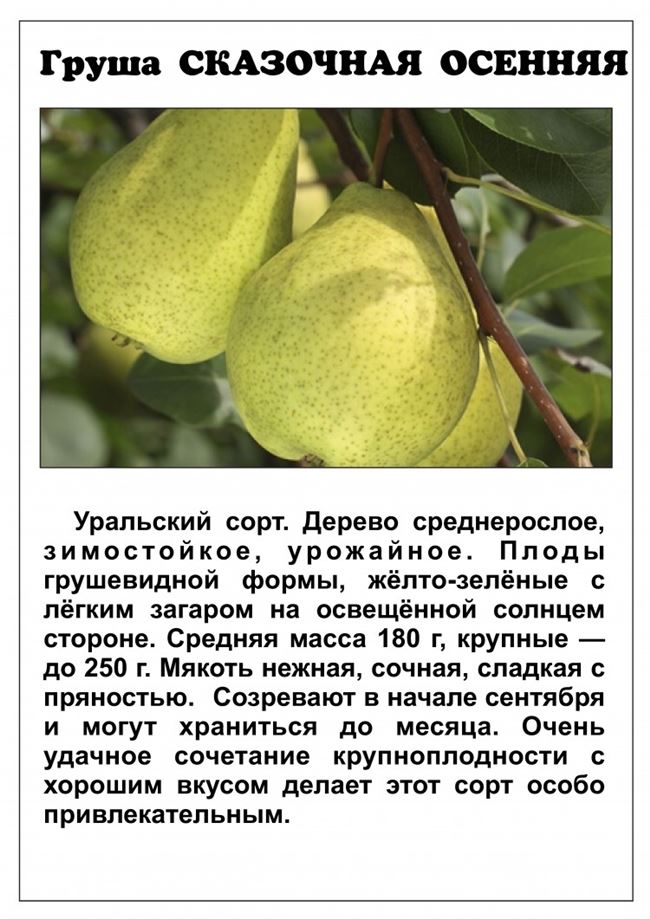

В этой связи, по сути, основной задачей уральских селекционеров было превзойти чижовские сорта по зимостойкости не уступив по вкусу. Работа проводилась в Челябинске(ЮУНИИПОК) и на Свердловской селекционной станции. И на сегодня можно с уверенностью сказать, что работа уральских селекционеров, за последние несколько десятилетий, не прошла даром. Количество выведенных ими сортов значительно. Так в в Челябинске получены сорта : Надежная, Уралочка , Краснобокая, Повислая, Миф , Золотой шар, Большая, Богатая, Вековая, Красуля, Таежная, Желтоплодная, Ларинская, Сказочная, Радужная, Раннелетняя, Челябинская зимняя, Рыжик, Фаворитка, Карпуша, Удачная Фалкенберга и др. На Свердловской селекционной станции садоводства(СССС): Апрелька, Арабка, Береженная, Гвидон, Горнист, Дочь вестницы, Журавлинка, Заоблочная, Заречная, Золотистая уральская, Исетская сочная, Камышловка, Крупная сладкая, Лунная, Любушка, Марта, Октябрина, Островетянка, Пермячка, Пингвин, Повислая, Сахарная, Сентябрина, Сеянец Россошанской десертной, Розовый бочонок и др.

Стоит отметить, что сорта заслуживающие внимания и испытания в садах Башкирии были выведены на Алтае ( НИИ им.Лисавенко), в частности: Велес, Веселая, Каратаевская, Купава, Перун, Каюмская, Перун, а так же на Дальнем востоке: Дальневосточница, Лада амурская и Яблоковидная. Некоторые из них могут вполне оказаться перспективными в регионе.

Таким образом, за последние десятилетия, количество зимостойких и вкусных сортов, способных расти в климатических условиях Башкирии , значительно прибавилось. Многие из них уже хорошо себя зарекомендовали в наших садах, другие требуют дальнейшего испытания. Сейчас садоводам уже есть из чего выбирать. Хотя к недостатком сортимента можно отнести лишь незначительное количество сортов позднего срока созревания. Как было отмечено известным свердловским селекционером Л.А. Котовым: « ……легко «получаются» летние и осенние сорта, а зимние – трудно».

1. И. В. Мичурин «Итоги шестидесятилетних работ», М., Сельхозгиз, 1936 г.

2. Справочник садовода М., Сельхозгиз, 1956 г.

3. Г.А.Мансуров “Сорта плодовых и ягодных в Башкирии” Уфа., 1966 г.

4. Л.А. Бурмистров “Грушевый сад” Л., 1990

5 .Л.А. Котов “Груши со спартанским характером” Журнал Приусадебное хозяйство” №8 2003

6 . ВНИИСПК. Груша. Помология, Орел, 2006 г

7 .«На Урале груши сладкие» Журнал “Приусадебное хозяйство” №3, 2006

8 .«Груша на Урале» ГНУ ЮУНИИПОК РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

9 . Э.А.Фалькенберг “Зимостойкие груши для выращивания на просторах России” Журнал “Сады России” №2

10 . Г.Н.Тарасова, Д.Д.Тележинский “Сорта груши Свердловской селекционной станции садоводства” Журнал “Сады России” №2

Статья составлена по следующим материалам: